名前に聞き覚えがない方も、カンバスに黒い線を格子状に引き、その四角のところどころに赤・青・黄などを塗った彼の絵は、街のどこかで目にしたことがあるのではないか。

原色をカンバス上に大胆に配するからといって、モンドリアンをもちだすのは短絡的すぎると思われるだろう。抽象画の有名画家である彼の絵は、「写真を思わせる絵」の、対極にあるともいえる。

しかし、彼を連想したのは、必ずしも「三原色」のためだけではない。また、同じくオランダという国が生んだ画家だからでもない。

もっとも、ちらりと、ある映像が頭に浮かんだのは確かだ。

それは、赤、黄、紫といった色のチューリップが、ブロックごとにきれいに植えられた、テレビや写真でおなじみのあの花畑の風景である。

あるいは、やはり赤、青、黄といった色でカラフルに塗られた、オランダの街並みだ(これは後でふれる絵画「デルフト眺望」で、フェルメール自身も描いている)。

あの国の人々には、こうした色構成にひかれるDNAが元来あるのかなと、ちょっと感じはする。

しかし、モンドリアンは、はじめから抽象的なデザインのようにして、ああした格子絵を描き始めたわけではない。

私はこの画家を、とんでもない異能の人と考える者だけれども――彼は、ふつうの「絵らしい絵」を描くところから出発し、少しずつ、対象が自分を動かす「エッセンス」を抽出し、純化するようにして(あたかも化学者が、ピュアな結晶をつくるように)、最後にあのような極限へ至った人である。

モンドリアンは、科学をはっきり手本と考えさえした。

科学者が、雑多に見える具体物をながめ、背後にある単純で不変なものをつきとめようとするように、彼は美だとかおもしろみだとかのエッセンスを、つきつめて捕えようとしたのである。

恐ろしいのは、彼の一歩一歩が、時代も共有しなければ、民族も同じでない者にさえ、でたらめな千鳥足には見えないことだ。

彼の作品すべてに、「なるほど」感が抱けるとまでは、むろん言わないのだが――。

抽象(あるいは暴挙)

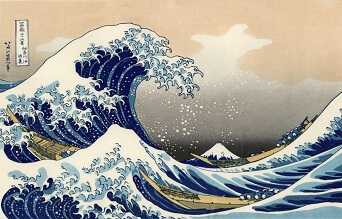

絵を、意味を取り去った視点からちょっとながめてみる。そんな立場に立って、先ほど見た西・東の絵の達人(フェルメールと北斎)の絵を、もう一度ならべてみたい。

二つの絵は、「人物」と「大波」の形があまりに似すぎているので(ここまで似ていない方がむしろよかったのだが)、単にばかばかしい「そっくりさん」に映りかねない。

(もっとも、これら二つの絵にあって、頭の「横にとび出ている髪の毛」と、波頭の「横にとび出ている水しぶき」は、全体の形状バランスという点でいずれも絶妙でありこの絵に不可欠な要素だと、ちょっと微笑みつつ感じずにはおれない)

ここで注目したいことはただ一つ、先ほどの、「焦点」と「焦点を焦点たらしめているもの」という構造である。

上の絵でいえば、中央やや右下に存在している「焦点」と、その左上に、覆うように配されている大きなものの関係。

次のような映像を、ここで頭中でちょっと想像していただきたい。

北斎の絵の富士山を、同じくらいのサイズの単なる「赤丸」に変えてしまう。

海水や舟の部分を、青一色で塗ってしまう(波のこまかい凹凸は除去する)。

さらに、上方の空はすべて黄色にする。

すなわち、単なる「三色画」にしてしまう。

このように極限まで単純化してさえ、この絵は美しく、魅力的であると感じると思う。

それは北斎という絵の達人が計算しつくして決めた、各部の形状や相互関係ゆえだ。絵に意味がないぶん、かえってこの画家のすぐれた形状構成力がはっきりわかるといえる。

また、絵の「焦点」(赤丸)と、「焦点を焦点たらしめているもの」(青の部分)の関係が魅力を生む構造が、この絵にさえしっかり存在していることが感じられるだろう。

「富士山」だから無条件に絵の焦点になっていたわけではない。他の部分がそれを支えていたのだ。

北斎同様、フェルメールも抽象画家ではない。

しかし、青(赤)のイス、黄・赤・青の服、青・赤・黄の布といった定番の要素を使い、その配置の組み合わせで「これぞ」という絵を追う目には、オランダの後輩モンドリアンによく似た探究性を感じずにおれない。

描画の精密さだけでなく、こうした意味でも、この人は何だか科学者を思わせるのである。

たとえば、モンドリアンが自国の先輩画家フェルメールに心酔し、その魅力をより純化せんとして、イスや服や布を青・黄・赤の「四角」へ抽象化したのだと言われても(実際はそんな事実はないが)、私は納得を感じるかもしれない。

最初へ 前頁へ 1 2 3 4 5 (その4)へ続く